2015年1月21日,习近平总书记在考察云南的重要讲话中指出:“云南科教资源比较丰富,既有像昆明理工大学这样的全国著名高校,也有像中科院昆明分院这样的高水平研究机构。要把这些条件利用好,扎扎实实走出一条创新驱动发展的路子来。要集聚创新人才,坚持培养和引进相结合,补上云南创新人才缺乏的短板。”这既是对学校长期以来立足云南、服务国家和区域经济社会发展的赞誉,也是对学校为区域经济社会发展再立新功的殷殷嘱托。

十年来,学校科研事业蓬勃发展,从国家自然科学基金的稳步增长,到科研平台的不断拓展;从科研经费的持续攀升,到科研规模的日益壮大;从科技成果的不断丰硕,到学术治理体系的逐步完善;从成果转化效益的快速发展,到服务产业能力的不断增强,取得了令人瞩目的成绩。

一、科技创新体系不断完善

聚焦云南“有色金属王国”“动物王国”“植物王国”资源优势,强化科研顶层设计,夯实有色金属、生物医药两大学科群的发展基础,完善高峰凸显、高原崛起、整体提升的学科格局,强化有组织科研,构建行稳致远的学科发展体系,以高质量学科体系促进高质量科技创新。

在真空冶金、微波冶金、灵长类转化医学、储能、新能源等领域取得了许多重大科技成果。

二、科技创新水平不断提升

国家自然科学基金项目持续增长——从2015年的170项到2024年的230项,十年来共获国家基金项目资助1615项。

科研规模持续扩大——科研经费规模从2015年的8.99亿元到2024年34.65亿元。

国家重点研发计划持续攀升——共获科技部国家重点研发计划项目10项、课题33项、子课题136项、国际合作项目3项,资助经费5.75亿元。

科技大奖持续不断——获国家科学技术奖9项,获云南省科技奖励116项。其中杰出贡献奖2项、特等奖8项、一等奖38项。

王华教授获2019年度国家科技进步二等奖。

杨斌教授获2015年度、2023年度国家科技进步二等奖。

三、基础研究势头强劲

不断加强在稀有稀贵稀散战略金属绿色高效综合提取及新材料、灵长类疾病模型与靶向基因编辑、帕金森等神经退行疾病干细胞治疗、光伏P型单晶硅制备、储能电池等领域的研究,取得多项原创性突破性研究成果。

十年来,学校以第一或通讯单位共发表Nature、Science、Cell论文9篇,实现三大正刊全覆盖。CNS子刊论文35篇,ESI高被引论文4514篇次,热点论文224篇次。

季维智院士团队开发的三维胚胎培养体系成功培养出全世界第一个嵌合体胚胎,该嵌合体胚胎获得Cell Press评选的2021年度最佳科学照片。

四、科研平台提质增效

截至2024 年,学校有国家工程研究中心2个、省部共建国家重点实验室2个、国家地方联合工程研究中心6个、省部共建协同创新中心2个、其他省部级平台114个,有力保障了科研工作的有序开展。

真空冶金国家工程研究中心

五、科研成果转化成效显著

学校专利转化近年连续排名全国高校70余位,培育新三板挂牌公司5家。“昆工科技”在主板上市,与多家重点单位共建技术转移平台25个。承办9届“云南创新创业大赛”,服务科创团队和企业7000余家,引入投资资金超100亿元。

“昆工科技”在北京证券交易所正式挂牌上市,开启了昆明理工大学科技成果融入资本市场的新篇章。

近年来,科研成果分别应用于5000余家企业,累计产生直接经济效益超万亿元,利税超500亿元,其中60%落地云南。技术服务企业的累计节能减碳量相当于三峡水电站年发电量和减碳量。

六、有色金属冶金技术持续领跑

与中国铜业公司合作,创新了世界最先进、能效最高、具有自主知识产权、年处理能力达35万吨金属铜的侧吹熔炼-多枪顶吹吹炼-底吹精炼富氧混沌流强化大型炼铜新技术。

与云南锡业集团合作研发的复杂锡合金真空蒸馏新技术和新装备将世界锡精炼水平发展到新高度,贵金属合金真空气化分离关键技术构建了新一代绿色高效提炼贵金属技术,基于AI赋能的顶吹熔池多通道富氧-粉料旋流高效喷吹熔体技术属行业颠覆性工艺革新。

深度参与云南绿色硅材、绿色能源基地规划,技术成果向隆基、晶澳等绿色硅龙头企业和德方纳米等著名新能源材料企业转化,高质量服务云南千亿、万亿产业发展。

与甘肃金川有色集团合作研发的集熔炼-还原-贫化于一体的氧化镁含量可20.5%的极高镁型复杂镍资源侧吹炼镍技术,填补了火法冶金技术空白,为全球镍冶炼技术发展提供了“中国方案”。

七、生物医药产业服务能力显著增强

围绕干细胞治疗技术的关键科学和技术难题,建立了灵长类干细胞的分离、标准化和规模化培养、定向分化、移植和组织再生等体系,完成干细胞治疗帕金森疾病、脊髓损伤和小儿脑瘫的临床前研究,积极推动干细胞的临床转化。

季维智院士团队

中药资源开发利用形成系统的技术体系并应用于生产实践,三七绿色高效栽培关键技术比传统栽培技术产量提高30%以上,亩均纯收益增加万元以上;天麻绿色栽培新技术使天麻亩产量比传统林下栽培方式提高10倍,亩产值可达30万元。

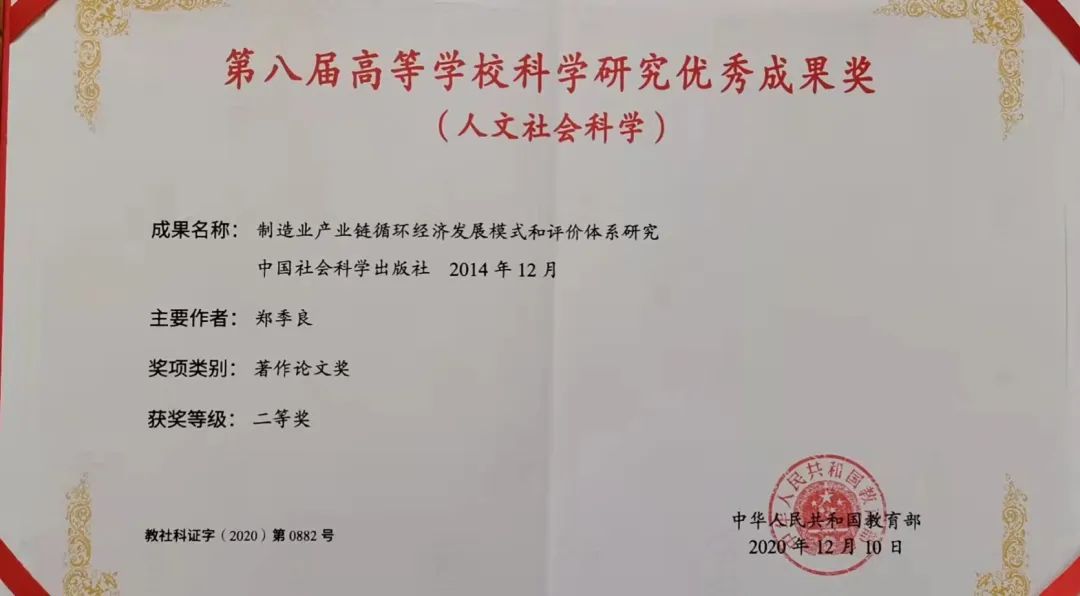

八、人文学科领域不断突破

十年来,新增立项各级各类科研项目1794项。其中,国家社会科学基金项目70项、教育部人文社会科学研究基金项目59项。2024年获批国家社科基金重点项目2项。获省部级及以上优秀科研成果奖66项,其中,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖1项。

发表论文10000余篇,出版学术著作378部。新增教育部国别与区域研究中心1个、云南省新型智库2个、云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地1个、云南省社会科学普及基地1个、云南省哲社创新团队4个。8人获评云南省文化名家,1人获“云南省最美社科人”称号。智库服务快速进步,决策咨询报告被采纳近200篇。

展望未来,学校将深入贯彻落实国家创新驱动发展战略,在国家自然科学基金项目方面,持续提高申报质量,争取在更多前沿领域和关键技术上取得突破;在科研平台建设方面,加大投入力度,打造一批具有国际影响力的高水平科研平台;在科研经费筹集方面,不断拓宽经费来源渠道,优化经费结构,提高经费使用效益;在科研规模拓展方面,进一步深化学科交叉融合,推动协同创新发展,产出更多具有重大影响力的科研成果;在科技奖励方面,加强成果培育和申报工作,冲击更多高层次科技奖励;在学术治理体系建设方面,持续完善制度,加强监督管理,营造更加良好的学术生态,力争突破更多“卡脖子”关键技术难题,为打造符合云南实际的现代化产业体系、实现科技自立自强贡献昆工力量。

供稿|科学技术院

编辑|菡萏

策划|新闻中心

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology