1977年10月21日

人民日报发布

《高等学校招生进行重大改革》

宣布中断了11年的高考制度

正式恢复

高考是我们人生当中难以忘怀的记忆

2018年

是中国恢复高考之后

77、78级学生入学40周年

让我们从老一辈大学生角度

一起来倾听

改革开放40年的难忘回忆

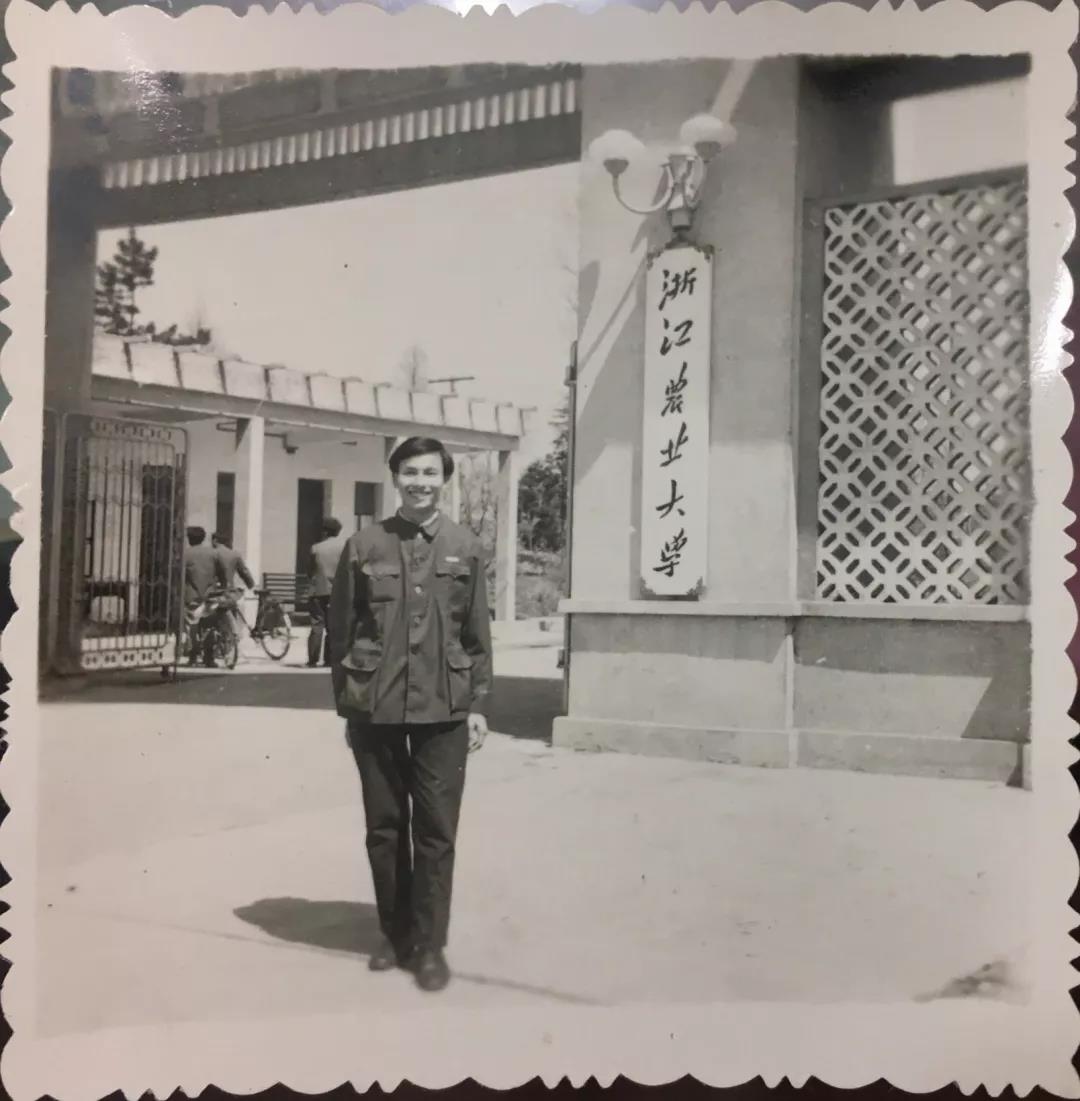

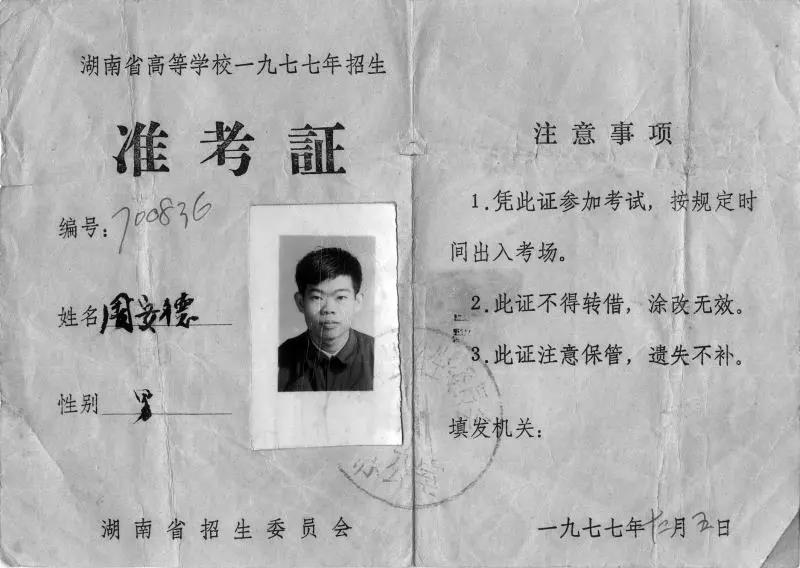

浙江大学

植保系77级校友

周洪兴

我出生在义乌市的一个小山村——小六石村,祖辈是地地道道的农民。1973年高中毕业后没有了高考,我只能回乡参加村里的生产队劳动。在恢复高考的那一年,我毫不犹豫地去参加了考试。

1977年的农忙季节,我正在田里干活。隔壁村的一个老师一口气跑了2公里路,上气不接下气地对我喊:“周洪兴,告诉你一件好事情,你考上大学了。”这句话是那么动听,我一直记在心底,但当时却半信半疑。从田里回到家,大家晚饭后第一件事就是听县里的广播,我也竖起耳朵认真去听义乌当年第一批考上大学的131个人名字,当听到“周洪兴”这名字后,我才确认老师说的是真的。

上海交通大学党委书记

姜斯宪

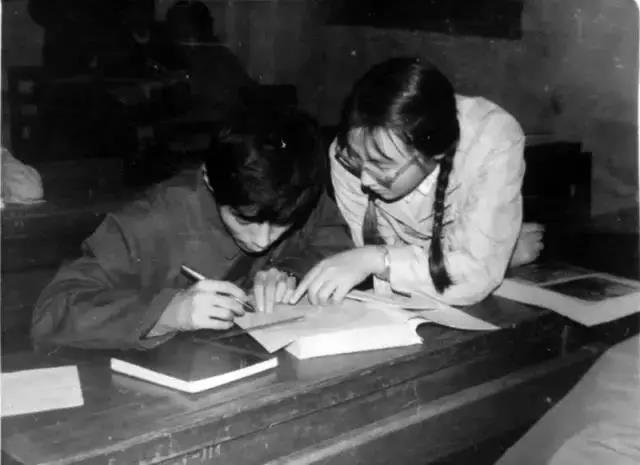

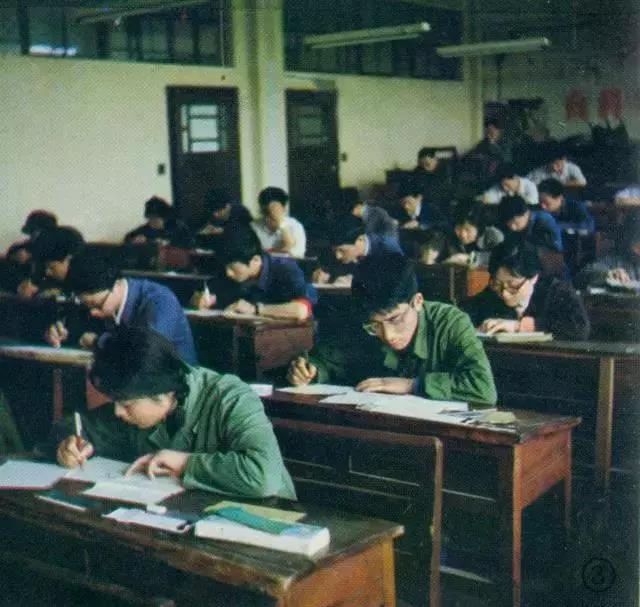

当时我们每周用于学习的时间竟然高达90小时,而这些时间是靠千方百‘挤’出来的:挤掉了周末和节日,挤干了娱乐和社交,挤扁了吃饭和睡觉的时间……“学霸”就是这样炼成的。

上海交通大学

船舶工程系校友

张炳芝

我记得当时学习的时候非常刻苦,那个时候就形成了失眠。还以为不知道得了什么毛病,后来到苏州医学院我一个亲戚在那里,到那儿去一查,他说就是脑神经衰弱,实际上就是用力过度。

天津大学

中间体78级校友

曹健

我们在天大的同学,年龄经历差别很大,这是77、78级特有的现象,有的饱经风霜,有的稚气未脱,在我们班二十七个人中,最大的老大哥长我十五岁,有两位同学还比我小两岁。想起已经去世的老大哥,他们才是最不容易的,我们当年意气风发,同学之间当然也是最平等的,好像缺了一份对他们的敬重。我们专业77级没有招生,所以我们也是恢复高考后第一届学生。

我们这一代人也是幸运的,亲眼见证了中国从贫穷落后到令世界耳目一新的崛起,见证了智慧坚韧的中国人民创造奇迹,让我们也能够成为现代化浪潮中的一滴水。作为个人,高考决定了我们一生的走向,意义不言而喻。

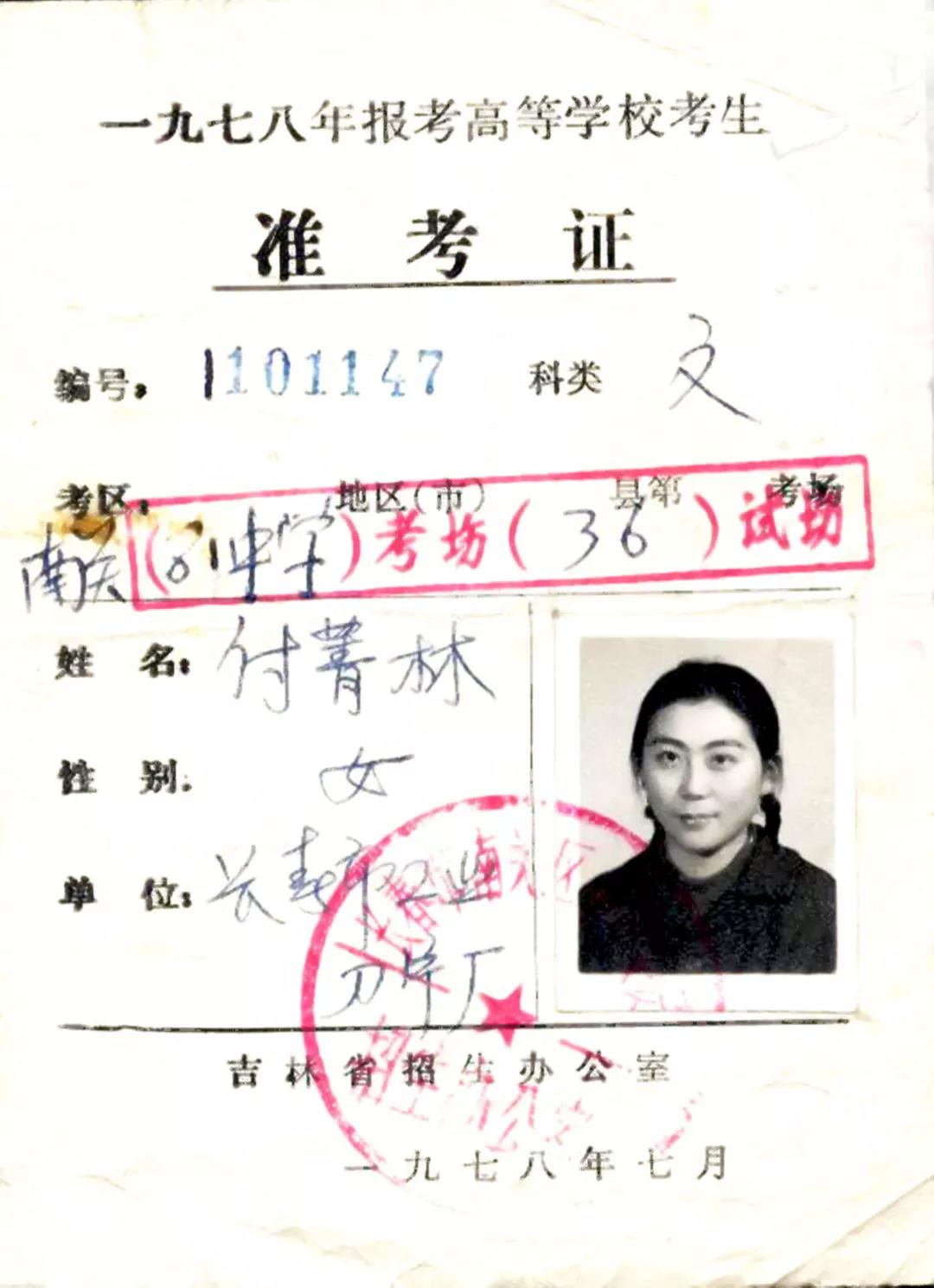

吉林大学

原校党委组织部副部长

傅菁林

1978年已经远逝40年,这一年我经历的高考让我对它刻骨铭心.恢复高考前,我在长春市二轻局所属的一个集体所有制的工业刀片厂当刨工。每天机械地重复着繁重而又枯燥的体力劳动。我不止一次的追问自己:你愿意在这样的生活中度过宝贵的青春年华吗?

得知恢复高考的消息,我十分兴奋。因为我知道,要想从铁片世界中走出去改变自己的命运,必须走高考之路。1977年的冬日里,我和一批出身不同、年龄悬殊、身份迥异的人带着渴望和梦想共同走进考场。迈进考场时我十分紧张,落座后拿笔的手不停的颤抖,唯恐自己答不好题与大学失之交臂。考试结束后,我感到我的生活开始拥有希望。虽然气候进入隆冬,可我心里倍感温暖。我坚信自己考得不错,大学在向我招手。

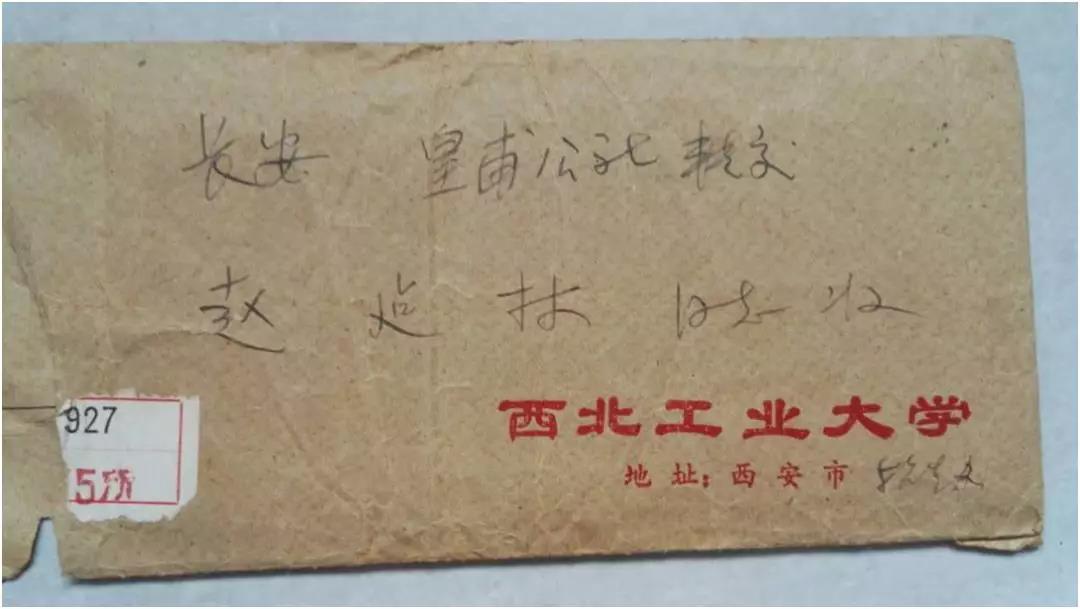

西北工业大学

理学院教授

赵建林

高考,对我来说是一段很不寻常的经历。接到高考的消息时,距离高考仅有一个月的时间了。没有任何考试范围要求,我只能翻出以前的课本,依靠自己的理解,一边从事生产劳动,一边刻苦复习。

高考过后,我去工厂做了一名工人。由于通信不便,迟迟没有收到高考的结果。在春节放假后,我骑自行车来到自己下乡插队的公社。在这里拿到了我梦寐以求的录取通知书,如果当时自己不去公社,录取通知书可能就石沉大海了。

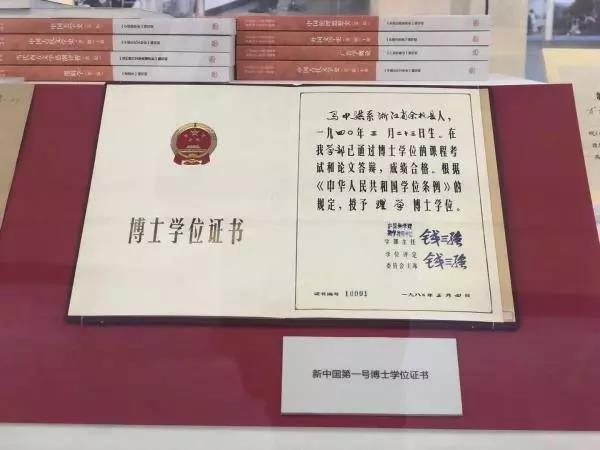

兰州大学

中国“第一号”博士

马中骐

1961年,我从兰州大学物理系毕业并留校任教。1978年国家恢复研究生招生时,我已经超过了35岁的年龄线,但随后在当年召开的全国科技大会上,昔日在北大时的恩师胡宁与一批老学部委员联名为包括我在内的1964年与1965年入学的优秀研究生上书,建议将报考年龄放宽,我这才赶上了重读研究生的末班车,再次以优异的成绩考取了胡宁的研究生,进入中科院高能物理研究所读研,最终成功拿到了物理学博士学位。

湖南大学校友

周安德

我从上初中那一天起,就梦想着考大学、上大学。高考制度恢复时,我已高中毕业近八个年头。这八年里,我常常在梦里念着大学。当高考机遇到来时,我恨不得马上走进考场。

书籍和复习资料弄到手后,我就着手拟定复习计划。对数学,我准备全面过一遍,能弄懂的就把它弄懂,短时间内弄不懂的,即放过去。对语文,除尽可能全面理解复习资料的内容外,我还准备写一篇作文。对政治、历史和地理等复习资料,各科有100多道问答题,我准备全都看一遍,最后从各科中选取20道题背下来。这个计划中的作文和各科要背熟的20道题,就是我下的赌注。

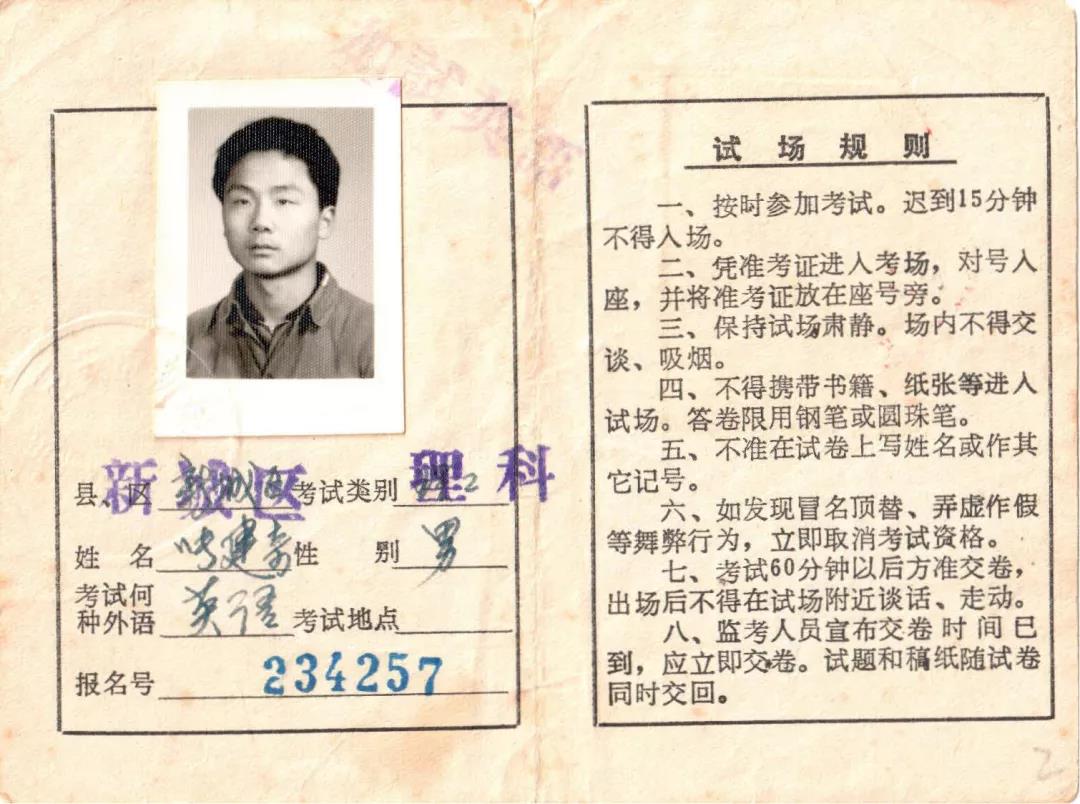

西安电子科技大学

物理与光电工程学院教授

张建奇

我小时候与同学窜进大学校园玩耍过,内心里懵懵懂懂萌生出要进大学学习的想法。1977年,国家宣布恢复高考。恰好挠到我心里的那块儿“痒痒肉”。我凭着一段时间的突击复习,幸运地入选了学校30人的“高考团”,但成绩未达分数线。我听到消息说,如果考不上的话,还要上山下乡。

于是我就到处找同学借习题集,复习资料。有的同学家里有“老三届”,他们就白天把资料借给我手抄,晚上又自己带回家。为了在第二天能有机会让老师帮忙指导习题,我总是做不完当天的题就不肯睡觉。在这样的刻苦努力下,我的成绩在一次次模考中不断提高。

中国石油大学(华东)

石油工程学院教授

管志川

1976年我高中毕业,进了当地农具厂当了一名工人。虽然工作上得心应手有了点小成绩,但是我心里对学习的那份执着和痴爱始终都从不曾消减。

我永远也忘不了1977的那个冬天,听到了广播里恢复高考的消息。真是太激动了!从得知我也能参加高考那一天起,我就开始了备考:白天我在农具厂继续做工,晚上就在宿舍里熬夜苦读。我记得刚开始的时候,灯泡是40瓦的,慢慢地眼睛熬坏了,灯泡也换成60瓦、100瓦的。功夫不负有心人,1978年,我光荣地被华东石油学院(中国石油大学前身)录取!

中国民航大学

党委书记

景一宏

我是成长于国家动荡年代的少年,放到今天,是典型的“别人家的孩子”。我中学是名副其实的“学霸”,在上中学四年级(相当于高一)时,我就参加了高考,并且超过了国家重点大学录取分数线,因为没有中学毕业,没被允许上大学。

1979年高考前3个月,我在报志愿时才知道,自己是理工科学生,不可以报考他想学的法律专业。特殊的时代才会出现特殊的阴差阳错,理科生参加文科高考,然后报考理科专业,居然被录取了,或许这就是命中注定。

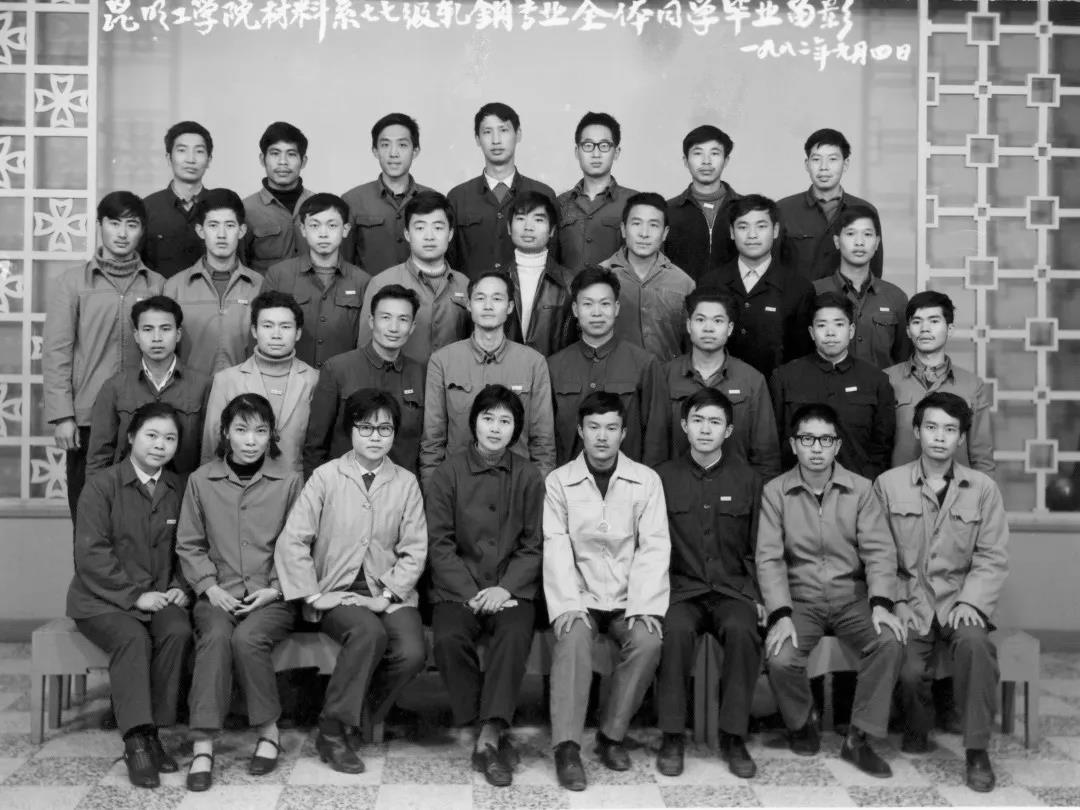

昆明理工大学

国际学院原院长

陆建生

1974年,我高中毕业响应上山下乡的号召,成为了一名知青,18岁成为了村里的生产队长,1977年的时候,在报纸上看到一些消息,说是1977年可能要恢复高考。听到这个消息,我和其他12个知情陆续借了一些资料准备复习。

但恢复高考消息一直没出,就在我们近乎绝望的时候,10月份《人民日报》发表了《高等学校招生进行重大改革》,当时就是在黑暗中看见光明。我们决定拿出不向命运低头的勇气,准备一起参加这次考试。我们白天干活,晚上才能看书复习。这个过程非常艰辛。因为没有什么复习资料,只要有人拿来一本材料,大家就分别手抄,然后把每人抄的汇到一起再学。

四十年如昨日

时光飞逝,斯人已老

唯有记忆不老

青春如旧

77、78级“黄金一代”的身影

现在依旧活跃在我们的视野当中

深刻地影响着中国的命运

在他们的身上

能看到时代的印记

还能看到奋斗的过往

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/IJ0-qIp7RJI-ewvjfVxu4w

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology