“全球锂电池市场规模超7000亿元,但硅基负极因体积膨胀大、容量衰减快、安全隐患大等三大痛点,渗透率不足5%。现在,我们用数据驱动技术打破这一僵局!”近日,在第三届全国博士后创新创业大赛总决赛上,来自昆明理工大学的王飞团队凭借《数据驱动的本征零应变锂电硅基负极材料的创制》项目荣获大赛创新赛新材料与石油化工赛道银奖,让锂电领域追求的“零应变”目标从行业理想变为现实。

“当传统硅材料遇到锂离子时,就像气球被吹得太大,膨胀率高达300%,这导致电池容量快速衰减,甚至存在安全隐患。”项目主要负责人、昆明理工大学博士后副研究员王飞用生动的比喻解释了行业痛点。他表示,目前硅负极市场渗透率不足5%,业界公认实现“零应变”是硅基负极的终极追求。

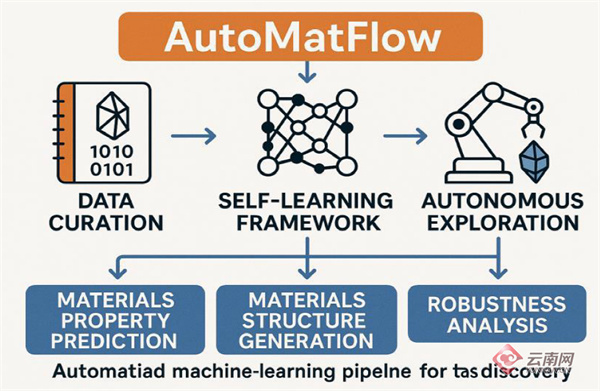

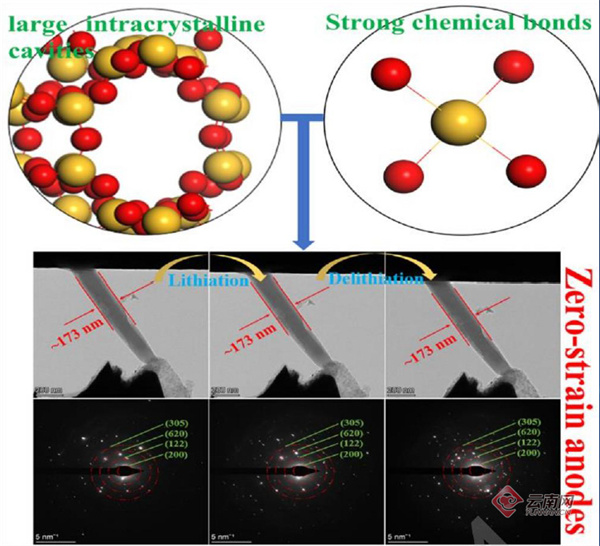

面对这一难题,王飞团队独辟蹊径,从底层机理入手展开攻关。“我们创新性地提出假说:通过构筑强化学键和设计大晶内空腔,有望阻止键的断裂,改变电化学机理,实现本征零应变。”王飞介绍,为了突破传统试错合成周期长、成本高的局限,团队自主研发了AutoMattFlow机器学习平台,实现了高效率、自动化的材料筛选。

“我们成功创制了全球首个零应变硅基负极新相,具有本征零应变、能量密度高的优势。”谈到从0到1的突破,王飞的语气中透着自豪,与传统硅基负极相比,团队在应变上接近0%的突破;在性能上,具备优异的倍率、循环和能量密度;在成本上,预计成本仅约8万元/吨,远低于市场价的20万—40万元/吨。目前,这项创新技术已在产业化道路上稳步推进。王飞介绍,团队正与多家企业联合进行中试开发。

百年电池史,今朝中国“芯”。展望未来,王飞信心满满:“我们的目标很明确——2026年实现商业推广;2028年完成产品升级,研发第二代本征零应变材料及宽温域负极;2030年前后应用延伸,将技术拓展至航空航天等更广阔领域。”

云南网记者 张梅焕 杨萍 王小羽

https://m.yunnan.cn/system/2025/10/31/033708769.shtml

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology

滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved © Kunming University of Science and Technology